趣旨

講演者の「はりま地盤地震研究会」代表 西影さん本人からお誘いを頂き、聴講に行ってまいりました。西影さんは、地元では山崎断層の第一人者です。過去の研究に精通し、自ら足を運び、沢山の現地データを持っています。

本会の趣旨は、「建築士会が兵庫県、および各市町村と連携し、災害に対する備えをこれまで以上に積極的にやっていく活動」として、兵庫5国を順次まわっていく第1弾として、この日この地姫路で行われたものです。(建築士会姫路支部長の石原さんからの説明)

確か、次は豊岡に行かれるのでしたかな?

兵庫5国

NHKの取材も来られてました。

県内の建築士の方々が参加されて、その数に驚きました。50名ぐらいはいたんじゃないかな?技術士縛りで集めたとしたら、このようには来ないと思います。

兵庫で災害ハザードとしては、洪水、土砂災害、地震などですが、被害が特に大きいものが地震であるのは自明であります。今回の講演は地震、特に震源(活断層)について、基礎知識を上げていくというもの。

少ないですが、建築士でない一般参加の方もいらっしゃいました。私もそのうちの1枠です。

こういう取組みを、「リスクコミュニケーション」といいます。

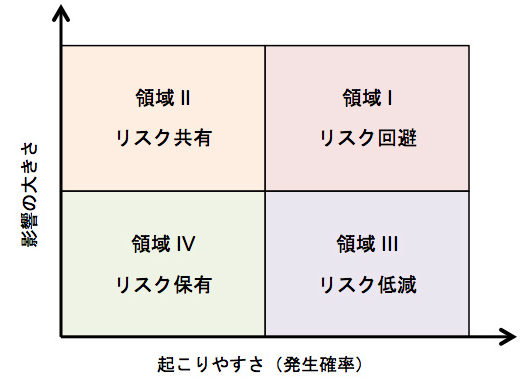

ちなみに、リスクをはかる基本的な考え方は、

リスク = 起こりやすさ × 影響の大きさ で表されます。

リスクマネージメント的には、地震は領域Ⅱのリスク共有ということになりましょうか。領域Ⅰの回避が理想ですが、簡単にそうもいかない事情の人も多いですから。

以下 AIによる地震における「リスク共有」 について概要:AIかしこすぎ!

—————————————–

地震におけるリスク共有とは、地震によって引き起こされる被害のリスクを、関係者全員が理解し、情報を交換し合い、相互理解を深めることです。具体的には、家族間での安否確認方法や避難経路の共有、地域コミュニティでのハザードマップの共有、企業内でのBCP(事業継続計画)策定における情報共有などがあります。リスク共有は、災害への備えや避難行動の決定につながり、ひいては生命を守るための重要なプロセスです。

ただ、私見としては、これは響かんでしょうね。土地を売買する、家を建てるときに、地価の価値が下がって損しないようによーく考えましょうね!!が一番の薬と思います。そのときに、どこに何があるか、自分で調べられますから!リテラシー上げてね、ということ。

次の過程で、上記の行動計画につながると思います。「実は、本当にヤバいんだ」と知ることができるかが、カギと思います。ヤバくないものに誰も本気になれません。

まずは、調べる術を体得することがまず第一歩ではないでしょうか。「魚を与えるのではなく、釣り方を教えよ」的なことに近いものと思います。

西影さん 講演要旨

・カムチャッカ半島での地震、それに伴う津波警報について

・プレート境界型地震と内陸型直下地震の違いについて

・阪神淡路大震災の当時のようす

・近畿地方の活断層分布状況

・断層タイプ種類の説明 :山崎断層-逆断層+左横ずれ 複合センス

・山崎断層に対するセグメント名紹介

・暮坂峠活動セグメントと姫路市内位置関係:塩田温泉,ヤマサかまぼこ,獨協大学等

・姫ケ丘団地を通る断層の逸話

・マグニチュードに対する変位量-2m/M7

・山崎断層の活動履歴(回数)-横ずれ変位量100m:M7クラス50回程度活動

1回/1500~2000年程度が50回,残っている記録はわずか1回(868年7月30日)

・京都大学防災研究所の地震計設置されていた状況

・山陽自動車道トンネルボーリング調査のときの破砕帯確認

・安富町の断層破砕帯が見られる露頭紹介

・中国自動車道がなぜ断層沿いに作られたか?

-わが国では、当時活断層に対する認識がなかった

・夢前町のスマートインター工事で確認された破砕帯状況

・P波,S波の違い-リングで違いを見る:Primary 縦波は粗密波

・余震の継続性-数十年は通常継続するもの

・播磨平野の問題-縄文海進時の堆積物(沖積層) 砂層での液状化リスクエリア

・デマに惑わされないこと

「明石海峡大橋の基礎工事が地震を引き起こした」-正しい知識があればすぐにデマと分かる

震源となるもの

兵庫県の場合、リスクとなる震源は2パターンです。

1.プレート境界型地震:南海地震

こちらは、もう説明するまでもないでしょうか。淡路、特に南あわじでは、プレート境界型地震のほうが被害が大きく見積もられています。

2.内陸型直下地震:山崎断層

今回は、こちらが主役です。播磨臨海地域ということを限定としていえば、南海トラフ地震よりも山崎断層による想定地震被害のほうが大きくなります。したがって、西兵庫の住民にとっては、本断層についてのリテラシー向上は必須ですね。

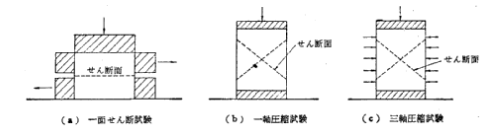

×クラックの話し

話しの中で、「地震により柱がバッテンにクラックが入っていることが多く見られた」、という紹介がありました。これは、一般に軸方向に圧縮力が作用した場合、以下のように応力に斜交するせん断破壊面となります。地震動による上下方向(柱の軸方向)の外力により、柱が一軸圧縮試験の供試体状態になっていたという解釈でいいのでしょうか。室内試験の分野はあまり得意ではありませんが…。

山崎断層について

ここからは、西影さんお話の本題、山崎断層についてです。調べてみると、以下の状況です。

繰り返すようですが、西影さんは、長年にわたり断層露頭をおさえに行かれたり、ヒアリングされたりしているところが貴重です。フィールドワークに勝るものなし。

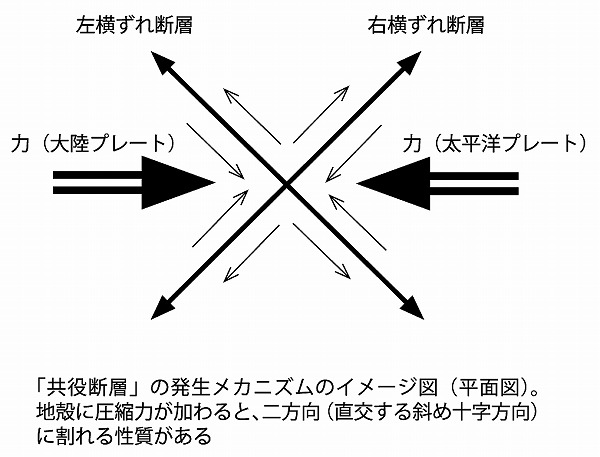

1.断層運動様式:逆断層,横ずれ断層(左横ずれ)

メインセンスは、圧倒的に横ずれです。西影さんのお話では、累積変位量が100mとのこと。山崎断層帯の活動を支配しているのは、東西方向の水平圧縮の応力場であり、兵庫県南部地震で活動した六甲・淡路島断層系と同じ東西圧縮応力場であり、両断層系は互いに直交し、運動のセンスが逆であるため、共役関係にあると考えられています。

※共役断層(きょうやくだんそう)とは

しばしば、土木の現場でも共役断層について語られることがあります。地質構造は、相似の関係にあるということがあります。露頭で見られる現象、鏡下で認められる現象は、大きなスケールの現象を表していることが多いです。

共役断層とは、図に示すように、地殻に水平方向の同じ圧縮(または引張り)力が働いたとき、互いに断層面が直交し、ずれの向きが逆向きになる断層の組のことをいいます。

これは、先ほど説明した、室内試験の圧縮試験と同じ現象であり、日本列島が室内試験の供試体と見れば同じ現象になっています。

現象として相似形ですよね。

2.山崎断層を構成する断層

山崎断層の構成する断層階層は、以下のとおりとなっています。最小単位をセグメントという言い方をします。

断層セグメントとは、活断層の最小単位と考えられる範囲を指します。断層が一度に動く際には、活動セグメントを単位としてずれることが多く、この「セグメント」は、地盤の内部で断層全体が一度に動かず、いくつかの部分に分かれて動く「断層の区画」のようなものである。

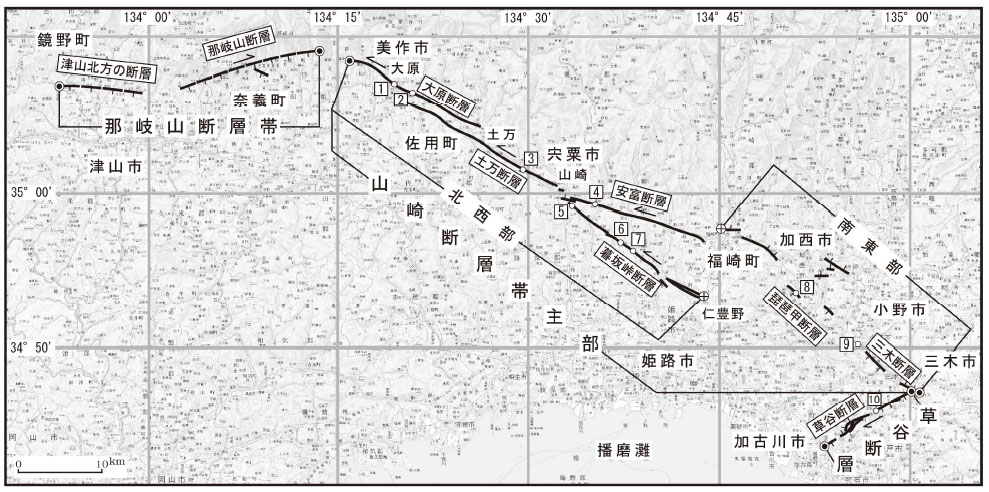

・那岐山(なぎせん)断層帯:32km

・津山活動セグメント

・那岐山活動セグメント

・山崎断層帯主部:79km

・北西部

・大原活動セグメント

・土方活動セグメント

・安富活動セグメント

・暮坂峠活動セグメント

・南東部

・琵琶甲活動セグメント

・草谷セグメント:13km

※図は地震調査研究推進本部より

1984年の山崎断層の地震(M5.6)は、暮坂峠断層直下で発生し、余震も暮坂峠断層沿いに集中している。当時、小学6年生だった私は、よく記憶しています。体育の時間でバスケットをしていた時に何度も揺れました。先生が走って、真っ先に体育館から出て行ってました(笑)。震源から近いとすごいです。M5.6ですら十分恐ろしかった。

3.記録にある大地震履歴

播磨国地震868年 (M7)というものがあります。約100mという累積変動量から見て、これ以前も含めて同程度の地震が少なくとも50回程度あったと思われる(西影さん談)。そのうち、記録にあるのはたったの1回でしかないということです。我々が生きている間に起こる可能性は低いかもしれませんが、いずれは起こると考えるほうが自然ですね。

活断層の危険性を表す指標

活断層の危険性を表すものとして、活動度と活動確率があります。

1.活動度

・活動度A:1,000年あたりの平均的なずれの量が1m以上10m未満の活断層。

・活動度B:1,000年あたりの平均的なずれの量が0.1m以上1m未満の活断層。

・活動度C:1,000年あたりの平均的なずれの量が0.01m以上0.1m未満の活断層。

山崎断層は、「B級」となっています。西影さんの説明にもありました。

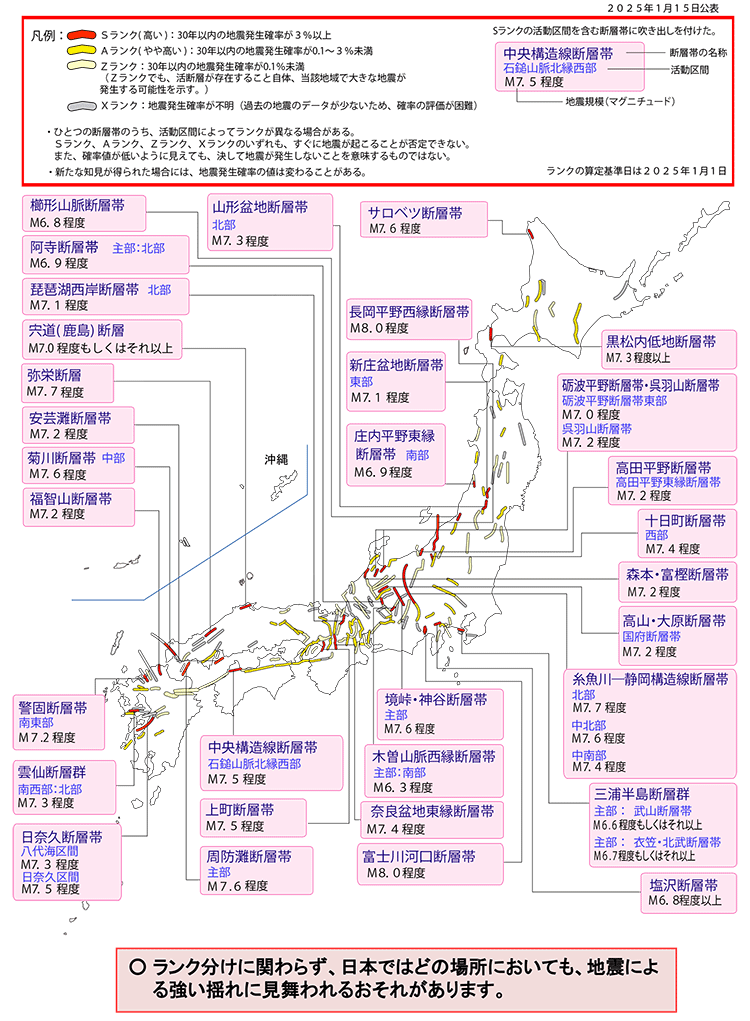

2.活動確率

ここ近年では、活動確率としてランク分けされているようです。私が、警固断層ほか,1996の業務にあたっていた時は、上記の活動度という評価にとどまっていました。

活断層が過去に活動し、将来も再び活動すると考えられる断層を対象に、30年以内に発生する地震の確率を算出し、

・Sランク(3%以上)

・Aランク(0.1~3%未満)

・Zランク(0.1%未満)

・Xランク(不明)

などのランクで公表されています。

https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/major_active_fault/#516

これによると、山崎断層は今後30年以内に地震が発生する確率が0.1%~1%未満の「Aランク」とされ、Sランクに次ぐ2番目に危険なランクということになっています。

詳細情報を確認するためには?

情報を取りに行くには、産総研「活断層データベース」というものがあります。

https://gbank.gsj.jp/activefault/index

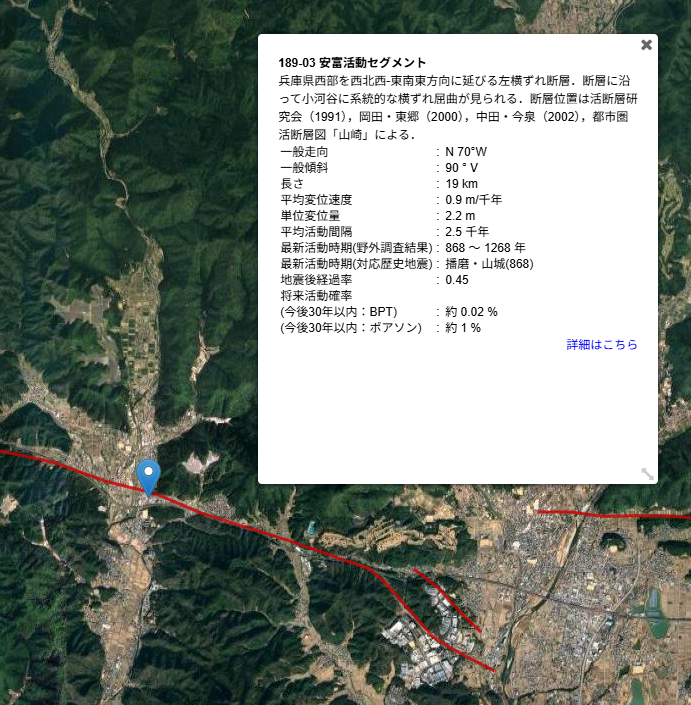

この中の「起震断層・活動セグメント検索」から調べると、以下のような解像度で位置関係が全国どこでも確認できます。

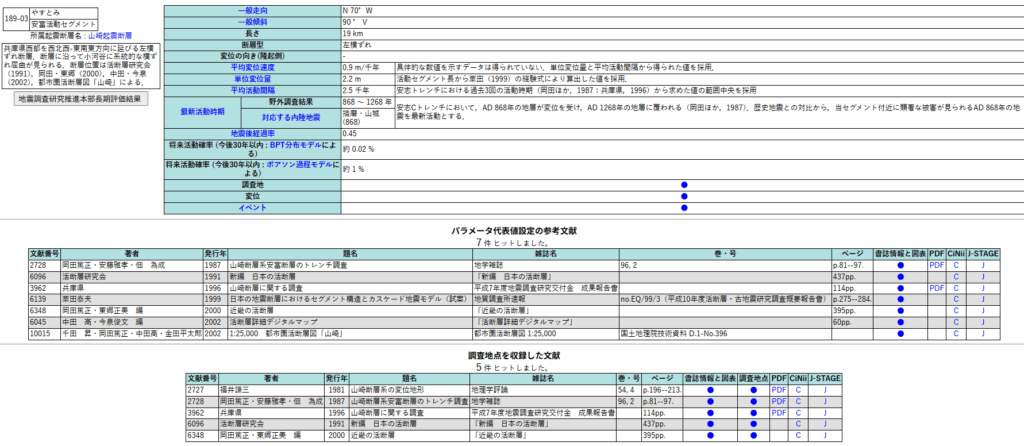

さらに「詳細はこちら」を押下すると以下のように、各断層セグメントの断層位置根拠が出てきます。これは、知りませんでした。どんどんシステムがブラッシュアップされて精度が高いものになっているようです。以下の根拠が主です。

・地形地質踏査

・空中写真判読

空中写真判読技術がとても重要であることが分かります。

とても精緻な情報が得られます。既往の調査報告もアクセスできるようにデータベース化されています。これがオープンデータですから、時代が大きく変わったこと実感します。

国として最も力を入れるべき課題であることが、見て取れます。

また、これを注意して見ると、セグメントごとの評価に以下の記載があります。

■安富活動セグメントの例

・(今後30年以内:BPT) : 約 0.02 %

・(今後30年以内:ポアソン) : 約 1 %

(1)BPT分布モデル:将来活動確率を求める際の確率モデルの1つで,活動間隔の分布モデルにBrownian Passage Time(BPT)分布を用いて将来活動確率を計算する.地震調査研究推進本部の長期評価ではこの計算方法が採用されている.

(2)ポアソン過程モデル:将来活動確率を求める際の確率モデルの1つで,過去の活動時期によらず,断層が活動する確率は常に不変であるとする考え方に基づくため,最新活動時期が不明の場合でも将来活動確率を計算することが可能である.ただし,この方法で得られた将来活動確率は,過去の活動時期にとらわれずに地震が発生するという仮定に基づいていることに注意が必要である.BPT分布モデルを用いたものと比較して,地震後経過率が小さい場合には高い確率値が,地震後経過率が大きい場合には低い確率値が得られる.

こういうことのようです。知らないうちに難しいことになっています。BPT分布モデルによる評価がランク評価として正しそうですね。

内容は、私にはついていけません…。

ここでは、山崎断層と一言にいっても、セグメントによって発生確率は違うんですよ、ということがわかります。以下、各セグメントでの評価を私なりにまとめてみました。

| 断 層 名 | セグメント名 | BPT分布 | ポアソン過程 | BPT分布評価 | |

| 那岐山断層 | 津山 | - | - | Xランク | |

| 那岐山 | - | 0.2% | Xランク | ||

| 山崎断層帯 | 北西部 | 大原 | 0.4% | 2.0% | Aランク |

| 土方 | 0.04% | 1.0% | Zランク | ||

| 安富 | 0.02% | 1.0% | Zランク | ||

| 暮坂峠 | - | - | Xランク | ||

| 南東部 | 琵琶甲 | 0% | 0.5% | Zランク | |

| 草谷 | 0% | 0.4% | Zランク | ||

・Sランク(3%以上)

・Aランク(0.1~3%未満)

・Zランク(0.1%未満)

・Xランク(不明)

大原セグメントのみがAランクと高く見積もられています。その他は、ほとんどZランクでいいのでしょうかね?ここは、あくまで私の整理です。公表資料の表ではないです。

ポアソン過程で見ると、ほとんどがAランクですしね。どう見りゃいいのでしょう?

播磨平野部に一番近い暮坂峠の評価としては、以下のように示されています。

「具体的な数値を示すデータは得られていない.地形表現からC級と推定し,その代表値を仮置き値とする.」

調査データがないということでしょうか。実質を測るトレンチ調査がなければ、評価不能:X評価ということと思います。

決して安全評価ということではないことに注意が必要です。地震予測は非常に難しいので、確立されておらず、今のところ「大丈夫な断層」と言えるところはないと思います。

活断層があるか、ないか、という確定も非常に難しいレベルにあるのに、近い将来動くという予測はさらに難しい(神がかり的)と認識するのが正しいと考えます。「Z・Xランクなのに、地震が来た!」は、十分起こりえるし、毎度の想定外の現象じゃないですか。

来るものと考えましょう。

液状化のリスク

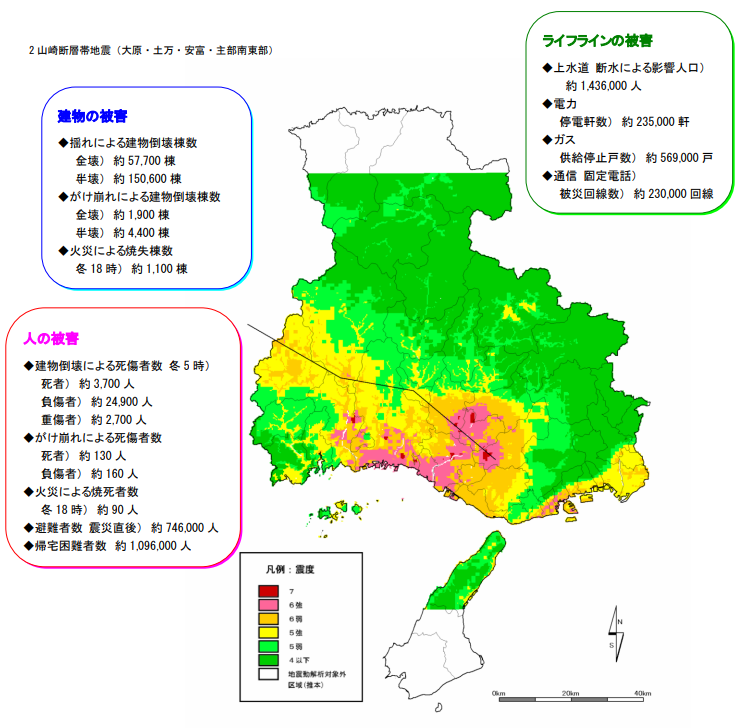

兵庫県の地震被害想定(内陸型活断層)総括については、当県HPに公開されています。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk37/jishinhigaisoutei.html

この中で、県民向け地震被害シナリオが以下に公開されています。

「山崎断層帯地震(大原・土万・安富・主部南東部)編」

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk37/documents/shinarioyamasaki.pdf

人的被害を軽減するためにどうするか?は、言うまでもなく第1課題と思います。

・死者数 3700+130+90 = 3920人

結構な推定数になってます。

次に、命の次に大切な不動産において、地震動で確実に被害が出ると考えられるのが、液状化です。この内容を伝えたかったです。

8年ぐらい前だったでしょうか、子供の夏休み自由研究で「液状化」をやろう、ということでネットで買った液状化発生キットを使った実験と、兵庫県内のハザードマップを調べてレポートにしようとしました。

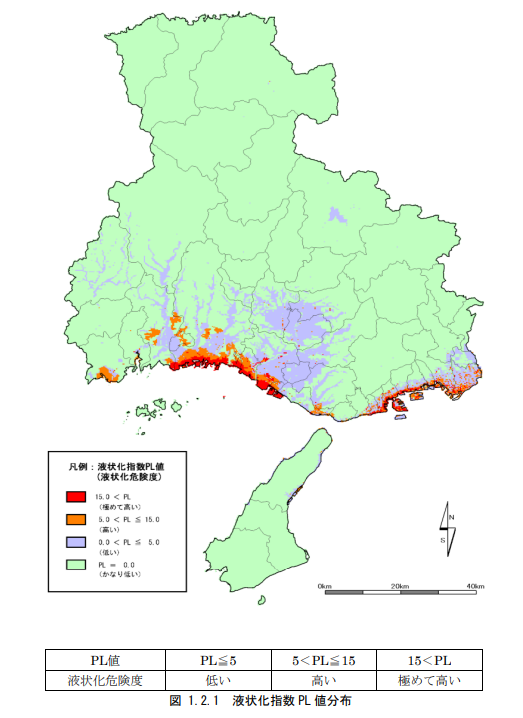

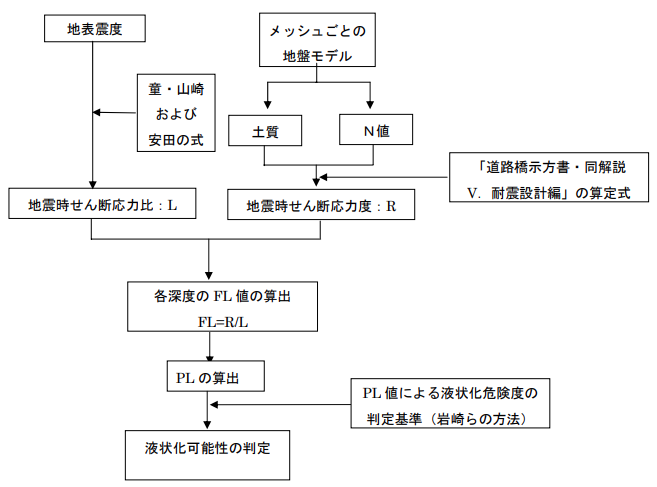

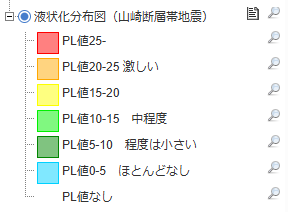

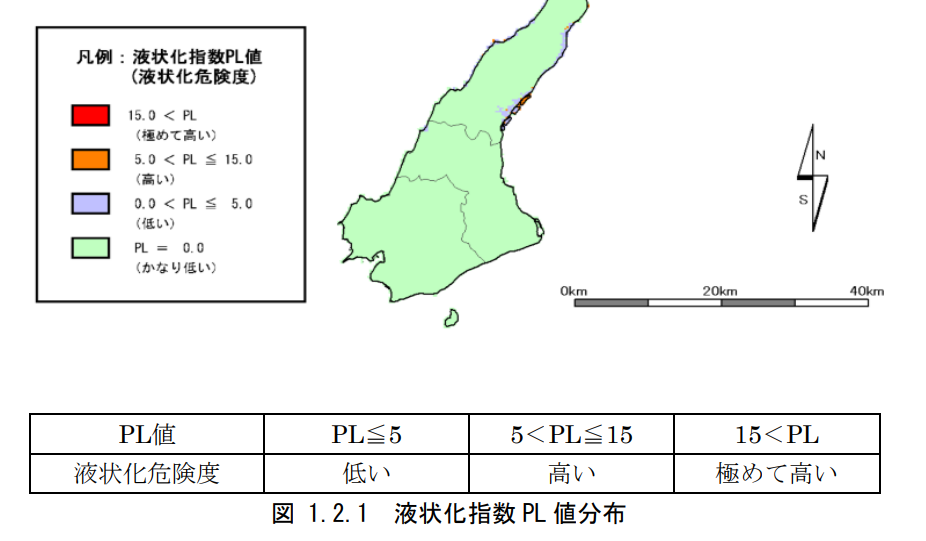

兵庫県で公表されている液状化危険度分布は以下の状況。

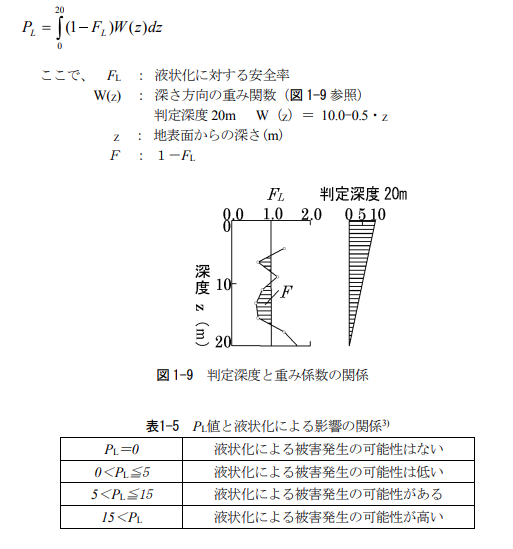

PL値というのは、液状化を評価する指標です。

兵庫県の公表図を見ると、姫路市、高砂市、加古川市、西宮市あたりが赤々としているのはすぐにわかります。自由研究レポートを進めるにあたって、まずはわが街、姫路市ではどのあたりが危険かをレポートしようとしたのですが、これに対する解像度の高いハザードマップが姫路市から公表されていませんでした。

ただし、加古川市、西宮市は公表されていました。

・姫路市:高解像度液状化マップなし

・加古川市:高解像度液状化マップあり

・西宮市:高解像度液状化マップあり

なんでやねん!液状化一番気にしないといけない市なのになんでないねん、ということで、姫路市の防災課だったかな?に問い合わせたところ、全く訳の分からない回答がありました。多分、液状化のハザードマップというもの自体が意味不明だったような…。

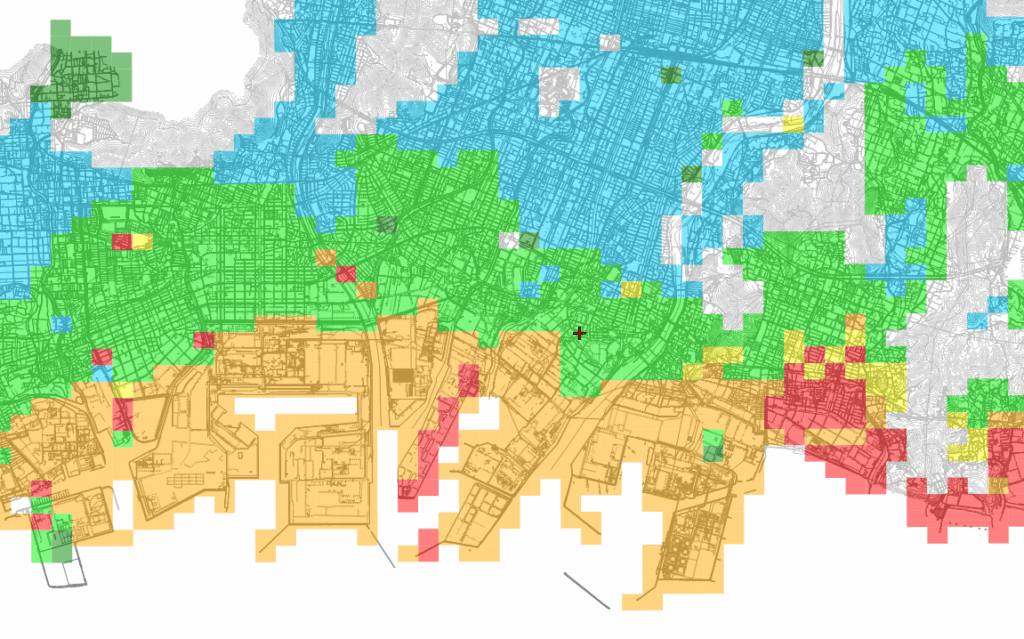

どうして、加古川、西宮で出来ることが姫路市にできないのか?と当時言ったのですが、今は解決されていました。今回知りました。関係者の皆様、お疲れさまでした。

姫路市WEBマップ ➡ ハザードマップ ➡ 震度・液状化危険度分布図 ➡ 山崎断層地震

https://www2.wagmap.jp/himeji/Portal?vpc=1

たどり着くの難しいです。でもって、重たいです。

さて、これどうでしょうか?緑は「大丈夫」と見えますよね?視覚的に。

黄緑:「中程度?」

緑:「程度は小さい?」 ➡ 大丈夫とみていいの?特に黄緑

地価が下がり、人が流入せず消えていき、企業も誘致されず、税収が減る一方となり、市政の立場としては困る(きさま、いらんこと言うな)、ということでの情報誘導されてないでしょうか。

あまり言うと、私は干されますか?多分そうでしょう。

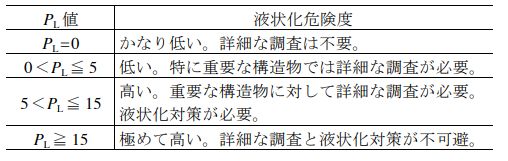

■兵庫県の凡例と国土交通省都市局都市安全課の液状化危険度区分

兵庫県のハザードマップ凡例は、「市街地液状化対策推進ガイダンス,P11」に基づくものになっています。さらに、元のソースは、国土庁防災局震災対策課:「液状化地域ゾーニングマニュアル平成 10 年度版」,1999.1になっています。

もう一度、掲載しますね。兵庫県も以下の区分で評価されてます。

姫路市の図では、水色以外の黄緑・緑はオレンジ「液状化危険度は高い」、黄色は赤「液状化危険度は極めて高い」となります。大丈夫ですかー?。もっと赤々としたマップになるはずです。

配色ってのはとても大事なんです。岩盤等級区分の色も、赤はD級、黄はCL級、緑はCM級、青はCH級というように、緑、青は視覚的にセーフの色を使うものなんです。直感的に緑はセーフと見てしまいます。

やっぱり、言ってはダメだったかな?

液状化の対策が望まれるエリアとして、認識された方が良いようです。このあたりは、建築士の方々が、よほど精通されている内容とは思います。命は助かっても、財産が大きなダメージを受けては…、これはこれで、問題ですよね。

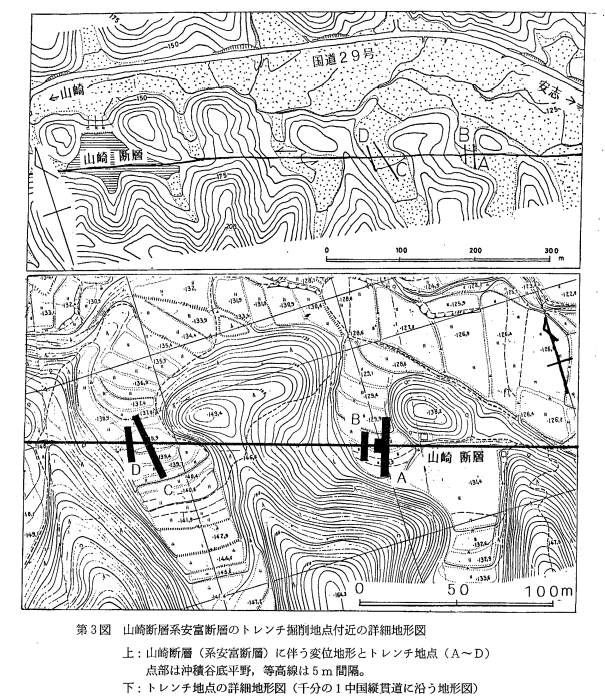

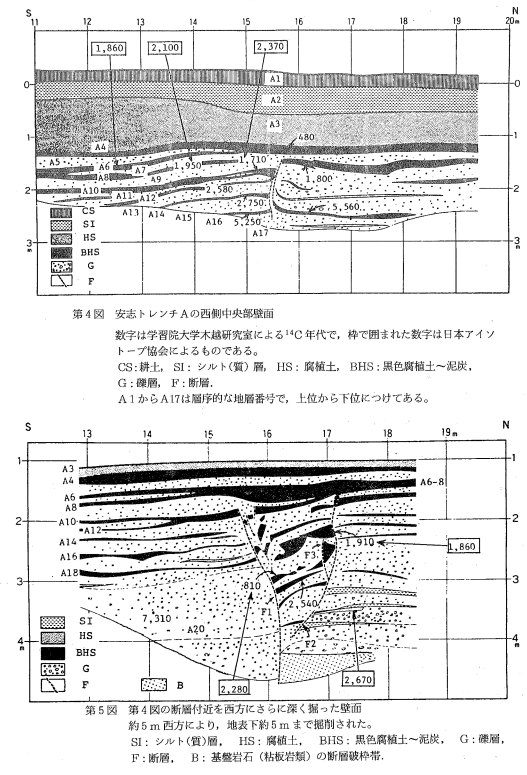

これまでの山崎断層の調査

これまでの山崎断層調査について調べてみました。

全国的には、阪神淡路大震災を契機に活断層がフォーカスされ、平成8年科学技術庁発注で一斉に詳細調査が行われたものと認識していました。それまでは、過去にトレンチ調査をしているとは思いもしなかったです。

ところが、山崎断層は昔から精緻な調査されていました。

1979年ですか。当時6歳、驚きました。14C年代測定を頼りに活動度を評価してやっていたこと、今も昔も変わらなかったのですね。

こうした研究がベースにあるからこそ、今の防災計画につながっていると思います。

今回は、時間かけてリサーチしました。

特に、子供の自由研究での「姫路市の液状化」が気になっていたので、結構スッキリしました。