約5年ぐらいでしょうか?、技術士会近畿本部応用理学部会の幹事をしています。

技術士には、法律により「資質向上に関する責務」が定められています。俗にいう3義務2責務のうちの1責務にあたります。例会参加はその一環です。

近畿本部応用理学部会では、2ヶ月に1回例会を開き、勉強会を行ってます。その中でもずっと印象に残るであろう2025/8/8 第30回例会の紹介です。

弊社と同じ姫路市に拠点があります、兵庫県立大学環境人間学部の宇野康司教授をお招きして大阪で講演頂きました。宇野先生は、私が大学時代、直接主にプライベートでお世話になった2学年先輩でした。姫路市に移住してきたとあって、是非講師としてお願いしたいと思いました。

大阪市大→神戸大学→京都大学→岡山大学→兵庫県立大学(現在)

という経歴でして、学部、修士、博士、教員の流れだったと思います。良き環境へは迷うことなく移れ!ということのようです。

大学の教授というお仕事は、学生の育成が第一と思いますが、一方で「良き研究者であれ」、という本当に両立がとても難しいものです。私には、こんな二刀流は絶対にできない。それどころか、一刀流も出来ないと確信します。

専門は、古地磁気学、岩石磁気学のようです。姫路周辺の流紋岩についても何かされているようです。というわけで、古地磁気を利用した『日本列島変動の歴史』をお話しいただきました。資料等は、守秘義務の観点から、撮影等を行っていないのでここでは出せません。記憶をたどり、再現してみました。解説図はいろいろ拾いました。多分、5時間ぐらいでなんとか、という内容を自己紹介含めて80分で説明頂きました。

参加者

今回の参加者は、過去集計上で最高の人数になりました。最高人数の2倍ぐらいの78人でしたので圧倒的でした。WEB配信の参加者が多く、全国の様々な分野の技術士が参加されました。

また、最後までほとんどの人が退室することなくいらしたことも、注目度の高さがうかがえ、色々な意味で質の高さを感じました。

古地磁気とは

そもそもですが、古地磁気学とは何ですか?の復習です。地球はいつの時代でも磁気をまとってます。それがゆえに、生物が繁栄できたともいえます。この古い時代の磁力を利用していろいろ解き明かそうとする学問です。N極とS極は、これまでしょっちゅう動いていたことは、今や常識ですよね。

1.残留磁気

岩石や堆積物に含まれる磁性鉱物(磁鉄鉱など)は、地磁気の方向に沿って磁化されます。この磁化を残留磁気と呼びます。この残留磁気が、岩石や堆積物に残留しているものが記録、保存されています。

2.学問としての目的

1)地球磁場の性質の研究

2)地塊の移動・回転などの検出 ※今回のお話はココ

3)年代の推定

この度のお話は、2)のプレートテクトニクスを明らかにしようとするものです。

3.測定方法

高感度磁力計というものを用いるようです。電磁誘導の原理で微弱磁気をとらえられるということ。クルクル回転させるようです。自転車のライトのようなものか?

方向はどうやって分かるのでしょうか?それが肝のはずなのですが…。

専門ではないのでよく分かってないです。定方位サンプリングして、測定方位から当時の磁極を決定するのだと思います。

質疑応答にもあったのですが、断層や褶曲、ローカルな隆起や沈降はノイズとなるようです。そのため、その当時の磁北を純粋に残しているサンプルの場所が難しいという。さらに、古い時代の陸域の動きが確認できる白亜系の地質が採取できるエリア条件ゆえ、使えるデータを取得するためには、無駄になったゴミサンプルが山のようにあったとのこと。西南日本では、兵庫と岡山で成功していて、山口のサンプルがうまくいってないようです。西南日本の動きを表している、と十分に言えるには離れた3点程度のデータがいるようで、残りの山口が重要のようです。

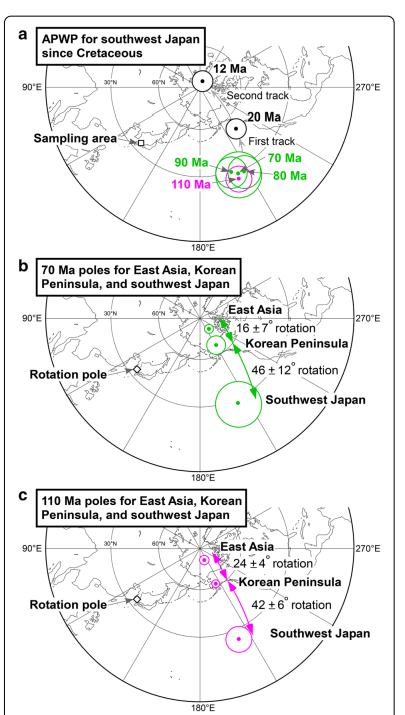

APWP:legend UNO

見かけの極移動軌跡 (Apparent Polar Wander Path)の略。これを利用して、岩石がどのように移動していったかを見かけの極移動の軌跡をみることで推定するもの。この分野で先生はlegendになりそうです。というのも、日本では唯一人らしいです。

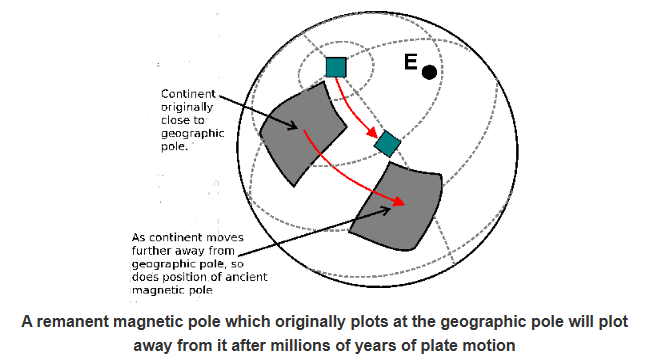

地質時代における大陸の移動を記録したものです。具体的には、数十万年から数百万年以上の期間にわたって形成された岩石の磁極をプロットすることで作成されます。この軌跡は、地球の地表が地球の磁極に対してどのように移動したかを示しています。見かけの極移動(Apparent Polar Wander)とは、まるで磁極が地表に対して移動しているように見える現象ですが、実際には、地表が磁極に対して移動していることを意味します。

実際は、極が移動している、というわけではないです。高校の教科書にも掲載があるようですが、ちゃんと分かって教えておられるか、極めて怪しいともおっしゃられていました。

2021年の先生の論文見つけました。雰囲気だけは分かります。全文英文で分かりません。多分、全文日本語でも無理な気がします。open access になってます。

”An improved apparent polar wander path for southwest Japan: post-Cretaceous multiphase rotations with respect to the Asian continent”

日本は2本だった!(本質のダジャレ)

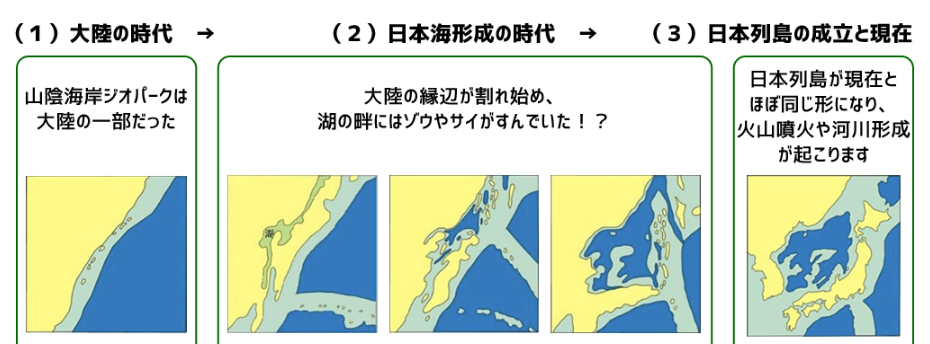

日本列島は、西南日本と東北日本に大別され、その二つはフォッサマグナにより分断されてます。一般的には、日本列島の形成過程は以下のようです(山陰海岸ジオパーク調べ)。

ただ、お聞きした内容の話しとはちょっと違った気がします。東北日本がもう少しはっきりした陸域形状になってたような。

日本列島の動きを実際にはアニメーションで見せていただいたのですが、ここではそれがないので何の動きが近いかと考えてみたところ、写真の可動橋が分かりやすいかなと。

左が西南日本、右が東北日本であり、それぞれが違う回転軸:ピボットを持っていて後に一体になるプロセスです。西南日本は、朝鮮半島から、東北日本は大陸から分かれ、それぞれが個別にしかも逆回転で回転していたという、もともとは「日本は2本だった」というダジャレ。

西南日本が朝鮮半島とつながっていた証拠が面白いです。日本側の河川で運搬された礫が朝鮮半島にあるということです。絶対にあるはずのない種類の礫が日本側の山から運ばれたと考えないと説明がつかないという。これが陸続きであった動かない証拠だとか。まさかの礫ですか…。

さらに、日本が分離回転する前にすでに大陸側でお互いに相反する回転運動が起こっていたとしてます。いわば、日本の2本がそれぞれ、ひっついたまますでに共回りしてたんですね。大陸側での動きは、フランスのチームが確認しているようです。分離する前のきっかけのような、前置運動だったのかな?どういう解釈としたらいいのか?また聞いとこ。

APWPでいうところの極移動が起こった時期としては、以下のように報告されています。

1回目の地殻変動は古第三紀に生じており、中国東北部・遼東半島・朝鮮半島・西南日本から構成される東タンルーブロックの回転運動として生じた。これが、上記の共回りということですかね?

2回目の変動は、新第三紀に日本海を形成する回転運動として生じており、このとき時計回りの回転を被ったのは西南日本のみであった。合わせて白亜紀の時代には、静止していたことも言われています。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosocabst/2021/0/2021_135/_article/-char/ja/

この2回目が重要で、「グリーンタフ変動」がこの時期にあたります。海底火山活動の活発化したことに関連しています。

プレートテクトニクス的には、こうした回転運動が珍しいか?というと実はそうではなく、大洋底のプレートテクトニクスも回転軸:ピボットを持っているようです。良く模式的断面では直線をイメージしがちですが、半径のとてつもなく大きい回転運動だそうです。プレートは回転しているのが普通と見ていいようです。

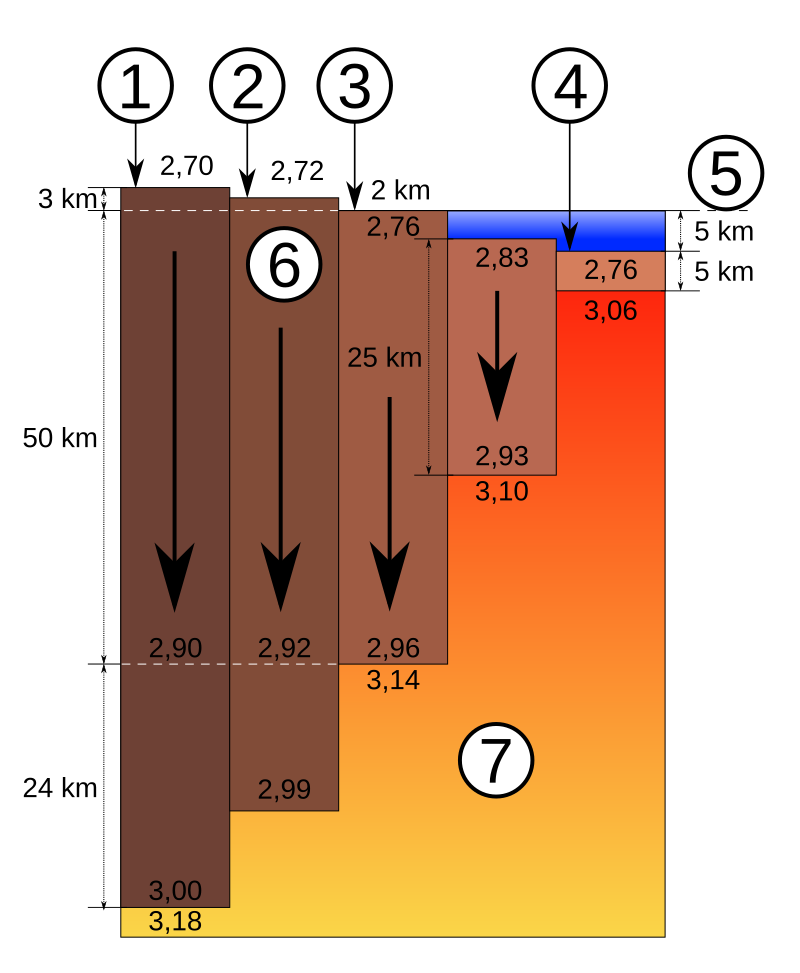

陸域と海域の話し

かなりおおざっぱに見て、陸域は花崗岩、海域は玄武岩に支配されています。流体の中で花崗岩が浮き、玄武岩が沈む実験を見ました。水であれば全部沈むのであるが、密度の大きい流体中では花崗岩が浮くという現象が起きます。このことから、海洋底を作る岩体は、基本玄武岩である。この現象は、アイソスタシーの原理で説明がつきます。

アイソスタシーとは、地殻が上部マントルに浮いているような状態を指し、地殻の荷重と浮力が釣り合っている状態のことです。花崗岩は大陸地殻を構成する主な岩石の一つで、その密度は周囲の玄武岩質マントルよりも軽いため、アイソスタシーによって地表に隆起するということです。比重の問題ですね。

比重の大きいマントルの上に、比重の小さい地殻が浮かんでいる。

1: 山岳、2: 高地、3: 普通の大陸、4: 大洋底、5: 海洋面、6: 地殻、7: マントル

日本海底も玄武岩が出るのでは?との予想で大深度ボーリングした結果、想定どおり玄武岩が確認されたようです。ちょうど上の図では、2.83といえば玄武岩の比重ですよね。

背弧海盆

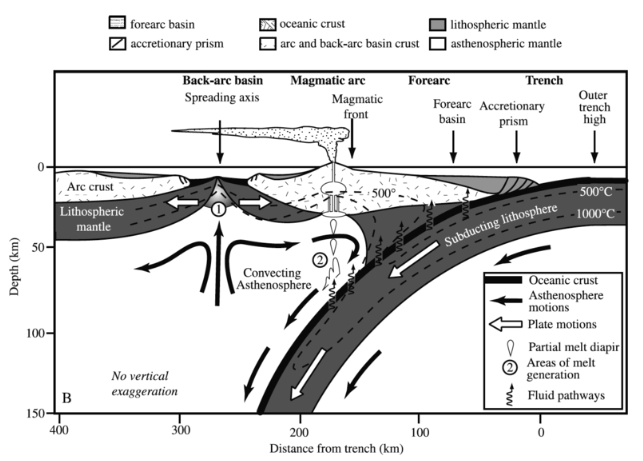

日本列島の動きを考えるためには、すなわち日本海の進展の歴史を考えないといけないようです。日本海は、背弧海盆という位置づけです。背弧海盆は、日本海に限らず特に西太平洋一帯に多い。プレートの沈み込みによる溶岩フロントの背後にできる環境が多いためなのでしょう。

そのメカニズムは?というと諸説あって本当のところまだ分かってないようです。どうやら、やはりプレートの潜り込みが何かしら起因している説が有力そうですね。

潜り込みには主にChilean(チリ)タイプとMariana(マリアナ)タイプの2つのタイプがあり、日本列島はマリアナタイプで、潜り込みのテンションにより背弧海盆が形成されるというもの。

図が示す①ではマントル(アセノスフェア)のリフティングらしきものが…。

背弧海盆の形成過程は、拡大が数千年間程度続いた後に活動を停止し、背弧海盆としての死を迎えるか縁海盆になるというのが典型的推移と考えられ、現在は拡大休止ということです。

日本は2本:他分野研究の見解と一致!

これがまた面白い話でした。

生物学の研究者のアプローチからも、日本は東西で陸続きではなく2本だったんじゃないか?と考えられている話。

1.マイマイカブリ

マイマイカブリは、オサムシの仲間で、後ろ羽が退化しているため、飛ぶことができません。このため、西日本と東日本で進化の系統が異なるようです。学者は、飛ぶことで移動ができない昆虫であるため、日本列島は東西で陸続きではなかったと仮説を立てている。

2.オオサンショウウオ

こちらも、飛ぶことで移動ができないため、東と西で独自の進化をしているとのこと。

フォッサマグナを境に異なっているとあれば、有力な証拠となりますね。

踏襲と新たな領域へ…

話の中で、宇野教授の”師匠”の見解や方法論が多く紹介されました。”師匠”という言葉が多かったです。そして、それをとても大事にされてました。

その言葉は、『日本の事象を見るには、まず大陸側からものを見るように!』ということでした。地球を知りたければ、火星を知れということもあるようです。

物の本質は、近づきすぎると問題が見えてこず、離れて客観的に見ないとダメ、ということに通じるところでしょうか。木を見て森を見ずですね。

また、既往の方法論や成果をとても大事にされていて、自分の中で腹落ちしてなぞる力がまずベースとしてできることが重要であることを示唆していると思いました。人間には踏襲力、ものまね力はとても重要なスキルかもしれません。それができてこその説得力なんだなぁと。

学校の勉強ができるか、否か?も踏襲力かもしれません。なぜなら、大学受験に「これまでにない、あなたの思いつく新しい方法論を示せ?」こんな問題ないですよね。勉強ができることをくさす人がいますが、これはこれで大事な踏襲訓練の第一歩と思います。親として、勉強をなぜやらないといけないか?の回答にもに通じるような…。踏襲無くして何も始まらない。

踏襲を実施して再現性が発揮できるようになり、その中で自分が面白いと感じるか?、研究も職業も選び方は、そうあるべきかもしれません。

特に研究は、踏襲から新たな領域に広げる必要があるため、やっていることが面白いと感じなければ単に器用な人だけであって、新たな着想をもって仮説を立てて、証拠をつかみに行くというようなことは絶対にできないはずである。面白いか?がとても大事。

宇野先生は、「現在で日本では唯一のAPWPを用いた研究者である」ということを誇りに思われておられ、ブルーオーシャンでの生き方の価値が非常に高いと感じます。お金では買えない価値の何か、の何かを持たれてますよね。本人はそんなこと思われてないでしょうが。

一般に言われている、バリューエンジニアリング(Value Engineering: VE)は

・Value=Fanction/Cost

で表されますが、この生まれる価値には、費やしたコストに対して、Function:つまり顧客にとっての機能を追求するという考え方ですが、こうした”俗”とは一線を画するものです。ある程度目論見はあるが、生まれる価値があるのかないのか分からない….が、我々が死んだ後に「この大発見があったから、今のこれ(予測不能)につながっているんだ」という可能性を秘めている、というのが基礎研究の神髄と思ってます。国としても大事にして欲しいものです。

金になれば何でもやってよい!は残念な人生観です。周りには、そういう人が多すぎました。私も誰にも負けないぐらい、私利私欲の塊です。ただ、”合法”というラインは堅持してますが~。

こういった勉強会では、そのような考え方を正す機会になり、人間性がアライメントされます。